Am Anfang steht eine Leerstelle: Der kleine Junge hat keinen Vater – zumindest keinen körperlichen. Er hatte sich auf wundersame Weise ganz ohne schmutzigen Geschlechtsakt direkt im Uterus der Mutter materialisiert, erschaffen wohl von jener Macht, die das gesamte Universum durchströmt. Mit so einer unbefleckten Empfängnis in der Biografie ist der Junge natürlich nicht irgendein Sohn. Er ist das heilige Kind, der Auserwählte, der Heiland, der die Mächte des Bösen in ihre Schranken weisen und der gesamten Welt Frieden schenken wird. Bevor er schließlich eines gewaltsamen Todes stirbt.

Nein, dieser Junge heißt nicht Jesus von Nazareth, geboren ohne leiblichen Vater in einem Eselstall. Sondern Anakin Skywalker, geboren ohne leiblichen Vater auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Und dieser vaterlose Gesell verkündet auch nicht voller Sanftmut das Reich Gottes. Er entpuppt sich als aufbrausender angry young man, der bald Zwillingskinder zeugt, Luke und Leia. Doch die müssen direkt nach der Geburt vor ihm versteckt werden. Denn Anakin Skywalker wird zunehmend zorniger und verbitterter – und verwandelt sich schließlich in das personifizierte Böse, Darth Vader, den Dunklen Lord der Sith, eine Art Schwarzer Ritter aus dem Weltraum.

Verborgen hinter einer schwarzen Maske ermordet er nun seinen Ersatzvater Obi-Wan Kenobi, der ihn einst ausgebildet hat, foltert seine Tochter Leia, tötet deren Freunde und will auch seinen Sohn Luke umbringen, wobei er ihm die Hand abhackt. Als Revanche trennt der ihm in einem finalen Kampf ebenfalls die Hand ab – bevor Darth Vader seinen Sohn schließlich doch verschont und sich beide kurz vor dem Tod des Alten noch versöhnen.

Anakin Skywalker ist also ein eher problematischer Papa. Und man kann mutmaßen, inwiefern das mit dem abwesenden Vater in seinem Leben zu tun hat. Jedenfalls ist das andauernde Drama um die Skywalker-Familie die zentrale Erzählung des Science-Fiction-Mythos „Star Wars“ – eins der erfolgreichsten Film-Franchises in der Geschichte des Kinos, flankiert von ständig neuen Streaming-Serien, Büchern und Comics. „Star Wars“ ist eine Erzählung für Milliarden – Menschen und US-Dollar. In dem Epos stellen sich gute Rebellenkämpfer gemeinsam mit Laserschwert-schwingenden Jedi-Rittern wie Luke Skywalker gegen das quasi-faschistische Imperium und die bösen Sith-Lords wie Darth Vader. Vordergründig betrachtet. Eigentlich aber geht es um Familiendramen. Und das der Skywalkers ist dabei nur eins von vielen.

Die Tochter kostet es das Leben

Da konstruiert beispielsweise der geniale Ingenieur Galen Erso für das böse Imperium die mächtigste Killermaschine des Universums – den Todessstern, eine Megawaffe, die ganze Planeten zu Staub zerschießen kann. Imperiale Soldaten hatten seine Frau umgebracht, seine Tochter musste bei einem gewaltbereiten Freischärler aufwachsen, wo sie eine traumatische Kindheit erlebte. Aus Rache für sein Schicksal baut der Vater eine Schwachstelle in den Todessstern ein – und hofft nun auf seine ihm fremd gewordene Tochter (Kosename „Stardust“), die Information über die Schwachstelle an die Rebellenstreitkräfte übermitteln soll. Das kostet Sternenstaub schließlich das Leben.

Ein anderer Protagonist, der Kopfgeldjäger Jango Fett, willigt ein, als Vorlage für eine Klon-Armee zu dienen, die bald dem bösen Imperium dienen wird. Der Lohn für seine DNA: ein unveränderter Klon-Sohn für sich. Dem bringt er bald sein Handwerk bei: entführen und töten. Allerdings bleibt dem Nachwuchs nicht verborgen, dass der Vater fortan, in Gestalt der Klonsoldaten, tausendfach in Gemetzeln überall in der Galaxis stirbt. Das Original des Alten wird schließlich vor den Augen seines Sohns geköpft, weil er die grandiose Idee hatte, den Minderjährigen mit in eine Schlacht zu schleppen.

Und der besonders jähzornige Bösewicht Kylo Ren, der gern Raumschiff-Inneneinrichtungen demoliert, ist mit seiner schwarzen Maske nicht zufällig ein Wiedergänger Darth Vaders – sondern dessen Enkel. Sein Vater, der raubeinige Draufgänger Han Solo, hatte die Mutter, Darth Vaders Tochter Leia, kurz nach der Geburt verlassen. Er wollte lieber Raumschiff-Rennen fliegen. Der Sohn landet daraufhin im Internat – und wendet sich bald der Dunklen Seite zu. Bei einem ersten Wiedersehen erdolcht er hinterhältig den Vater, der niemals wirklich für ihn da war. „Danke“, sagt er zu dem Sterbenden, mit dem Anflug eines Lächelns.

Sie verbocken es gründlich

Väter foltern und töten, Väter lassen ihre Kinder sitzen, Väter bringen ihre Söhne dazu, sie zu ermorden – kurz gesagt: Sie alle verbocken es gründlich. Man kann wohl sagen, dass Papa-Probleme das zentrale Motiv im Kern von „Star Wars“ sind. Schon der Name des leibhaftigen Bösen – Darth Vader – ist nach Aussagen des Regisseurs und „Star Wars“-Erfinders George Lucas eine Abwandlung von „Dark Father“, also dunkler Vater. Und so setzt es sich dann fort: Archetypische Väter-Traumata werden von Generation zu Generation weitergegeben. Aber warum ist das eigentlich so? Was machen alle diese kaputten Väter in einer der popkulturell bedeutsamsten Erzählungen der Gegenwart?

Die erste, naheliegende Antwort scheint küchenpsychologisch banal: „Star Wars“-Mastermind George Lucas hatte nach eigener Aussage selber ein angespanntes Verhältnis zu seinem Vater, einem dominanten, zum Rechtskonservativen neigenden Kaufmann, um dessen Anerkennung er lange Jahre erfolglos buhlte. Lucas wollte es besser machen – und nahm sich Anfang der 1980er fünfzehn Jahre Auszeit vom Film-Business, um seine eigenen Kinder großzuziehen. Als er mal gefragt wurde, was er sich als Spruch auf seinem Grabstein wünsche, antwortete er: „Er war ein großartiger Vater“.

Die zweite Antwort ist komplexer: „Star Wars“ ist ein Cocktail der unterschiedlichsten Mythen und Sagen, von Buddhismus und der Bibel über die Erzählungen des antiken Griechenlands, wo schon Kronos und dann dessen Sohn Zeus ihre Väter getötet haben, bis zu den Nibelungen. Und in diesen klassischen Geschichten gehören epische Kämpfe von Vätern und Söhnen nun mal zum Standard.

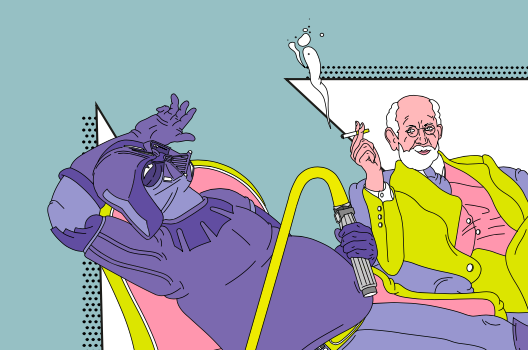

Dazu kommen tiefenpsychologische Motive, die George Lucas und andere Drehbuchautoren in der „Star Wars“-Saga Ende der Siebziger vermutlich noch eher unbewusst eingesetzt haben – und in späteren Fortsetzungen dann sehr gezielt. Schon die Grundidee des endlosen Ringens zwischen Gut und Böse ist bei den Urvätern der Psychoanalyse, Siegmund Freud und C.G. Jung, geklaut. Demzufolge wirken der Lebenstrieb (Eros) und der Todestrieb (Thanatos) in der Psyche gegeneinander, zusammen oder miteinander vermischt. Gewinnt einer davon die Oberhand, kippt das Ganze ins Gegenteil. Genau so erklären es die edlen Jedi-Ritter ihren Schülern.

Vor allem aber leuchtet Freuds Ödipus-Konflikt hinter vielen der Vater-Sohn-Tragöden von „Star Wars“ auf (Töchter kommen schon deshalb glimpflicher davon, weil es den frühen Werken so sehr an tragenden Frauenrollen mangelt wie an kultureller Diversität). Freud zufolge wollen Söhne heimlich ihre Mütter ehelichen und ihre Väter töten. Sie haben aber Angst, bei diesem Begehr von ihrem Vater erwischt und kastriert zu werden. Anakin Skywalker alias Darth Vader schneidet seinem Sohn zwar nicht den Penis ab – aber immerhin doch die Hand, die das schön aggressiv summende und je nach Bedarf ein- und ausfahrbare Laserschwert hält, das sich Luke bauen durfte, als er zum Jedi-Ritter und Mann wurde. Der Sohn tritt bald darauf mit einer Prothese wieder gegen seinen Vater an.

Geröstet, zerteilt, aufgelöst

Luke wächst in dem Glauben auf, sein Vater sei ein edler Jedi-Ritter gewesen, der sich für das Gute geopfert habe. Er wirbt sich im Laufe seines Lebens eine ganze Reihe von Ersatzvätern an – die aber einer nach dem anderen von seinem leiblichen Vater oder dessen Häschern geröstet, zerteilt oder in ihre Atome aufgelöst werden. Der dramatische Moment, als Darth Vader schließlich Luke eröffnet, dass nicht ein edler Jedi sein Vater sei, sondern ER, der abgrundtief böse Dunkle Lord der Sith („No, >I< am your father!“), gehört zu den bewegendsten der Filmreihe. Für Luke bricht eine Welt zusammen. Manchmal ist der eigene Vater eben nicht der Held, als den wir ihn uns in unserer Kindheit immer vorgestellt haben.

Wie endet das alles? Luke darf als Jedi keine Kinder haben – und kann damit auch kein Familientrauma mehr weitertragen. Das Kind seiner Schwester Leia hatte sich in den Vader-Epigonen Kylo Ren gewandelt und wird schließlich im Kampf getötet. Die Geschwister Luke und Leia sterben nach lebenslangem Kampf mehr oder minder friedlich an Altersschwäche. Damit endet die Blutlinie der Skywalkers. Stattdessen übernimmt in den neueren Filmen – endlich – eine Frau die Rolle als Hoffnungsträgerin der Galaxis: Rey. Auch sie taucht als vaterloses Kind auf einem Wüstenplaneten auf – das dritte dieser Art in der Filmreihe, nach Anakin Skywalker und dessen Sohn Luke.

Und es gibt eine weitere Ähnlichkeit: Auch in Reys Familie hängt der Haussegen schief. Denn, so stellt heraus, sie ist die Enkelin von Sheev Palpatine. Und der ist der eigentliche Oberbösewicht des „Star Wars“-Epos – ein scheinbar harmloser alter Mann, der sich erst durch eine Intrige zum Kanzler der galaktischen Republik wählen lässt und dann die Demokratie stürzt, um das Imperium auszurufen. Böser noch als Darth Vader. Und quasi dessen Vorgesetzter.

Um den Fortbestand seiner Familie zu sichern, hatte sich Palpatine einst einen Sohn klonen lassen – den er aber als Schwächling verstößt. Dieser Sohn bringt, bevor ihn sein Vater schließlich, na klar, meucheln lässt, seine eigene Tochter vor dem mörderischen Großvater in Sicherheit. Er setzt sie auf einem armen Wüstenplaneten aus. Doch Rey Palpatine entpuppt sich bald als vielversprechende Aspirantin auf das Jedi-Rittertum. Am Ende der aktuellen Trilogie tritt sie vor ihren sabbernden, zombiehaften Opa, den sie, natürlich, endgültig ins Jenseits befördert. Und mit ihm hoffentlich auch gleich ihr ganzes Familientrauma. Damit nicht wieder ganze Generationen darunter leiden müssen.

Die Botschaft ist nicht neu

So viel Drama. Aber was will uns das sagen? Die Botschaft dahinter ist letztlich weder originell noch neu: Väter brauchen Liebe und auch ihre Kinder. Und die sollten sie einander geben und zeigen. Denn sonst brechen die Väter – und bei „Star Wars“ machen so etwas wie im echten Leben vor allem Männer – Kriege vom Zaun, sie bauen furchtbare Waffen, sie foltern und knechten andere. Oder sie lassen zumindest ihre Kinder zu Hause sitzen und flüchten sich in zu viel Arbeit. So einfach wie wahr.