In der Dämmerung ergießen sich die Baumkronen unter Gekreische in die Abendluft. Tagsüber sieht es so aus, als trügen die Riesen an dieser viel befahrenen Kreuzung nur seltsame Früchte. Gegenüber türmt sich La Pyramide in den Himmel, ein einst futuristisches, heute verfallenes Bürohochhaus aus den Siebzigern. In den Fensterresten spiegeln sich die Bäume. Über allem schwebt ein leises Quieken und Rascheln und Fiepen, kaum wahrnehmbar, aber andauernd. Es kommt von dort oben. Denn das sind keine Früchte da in den Baumkronen. Es sind Fledermäuse, die tagsüber dort schlafen, Tausende, vielleicht Zehntausende. Wenn die Nacht anbricht, begeben sie sich unter viel Getöse auf die Suche nach Nahrung. Nicht etwa Blut oder gar Menschenfleisch – sondern reife Mangos, ihre Leibspeise. Die haben gerade Saison hier in Abidjan, Metropole im Süden von Côte d’Ivoire, Westafrika.

In der Dämmerung schwärmen die Fledermäuse aus Abidjans Geschäftsviertel Plateau aus, über die zahllosen Buchten und Kanäle der Lagunenstadt direkt am Golf von Guinea. Rüber nach Osten ins rappelvolle Yopougon, nach Westen ins grüne Cocody mit seinen hohen Mauern um grüne Villengärten. Und auch quer über die Lagune nach Süden, wo die weniger wohlhabenden Stadtteile liegen, Treichville mit seinen Märkten und Hafenanlagen oder, auf einer eigenen Insel, der Slum Anoumabo. Dorthin fliegen sie wahrschein- lich sogar am liebsten, denn Anoumabo heißt übersetzt „der Wald der Fruchtfledermäuse“. Hier war mal ihr zu Hause, bevor sich das Armenviertel mit Wellblechhütten, kleinen Steinhäuschen und unbefestigten Straßen die ganze Insel nahm.

In Anoumabo kreisen die Fledermäuse über einem großen Feld, auf dem unten in der Dunkelheit rund 100.000 Menschenköpfe auszumachen sind. Die bunten Lichter einer großen Bühne blitzen in die Nacht, Musik wummert herauf. Gerade findet das alljährliche Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo statt, kurz: FEMUA. Es ist eines der größten in ganz Subsahara-Afrika. Der Eintritt ist frei, und zusätzlich zum Musikprogramm mit ivorischen Berühmtheiten wie Dobet Gnahoré oder Sidonie La Tigresse sowie Stars aus anderen afrikanischen Ländern wie Yemi Alade aus Nigeria oder Sidiki Diabaté aus Mali gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm: Gummihüpfburgen für Kinder, E-Bike-Verleih von Sponsoren, Workshops und Arbeitsgruppen. Deren Thema dieses Jahr: die l’immigration clandestine und warum man die Finger davon lassen sollte. Jedes Jahr machen sich von hier Tausende auf den Weg nach Europa. Weite Teile von Côte d’Ivoire sind arm.

„Als Aktivist und Sänger kann ich viel mehr erreichen als in der Politik.“

— A’Salfo, Zouglou-Superstar

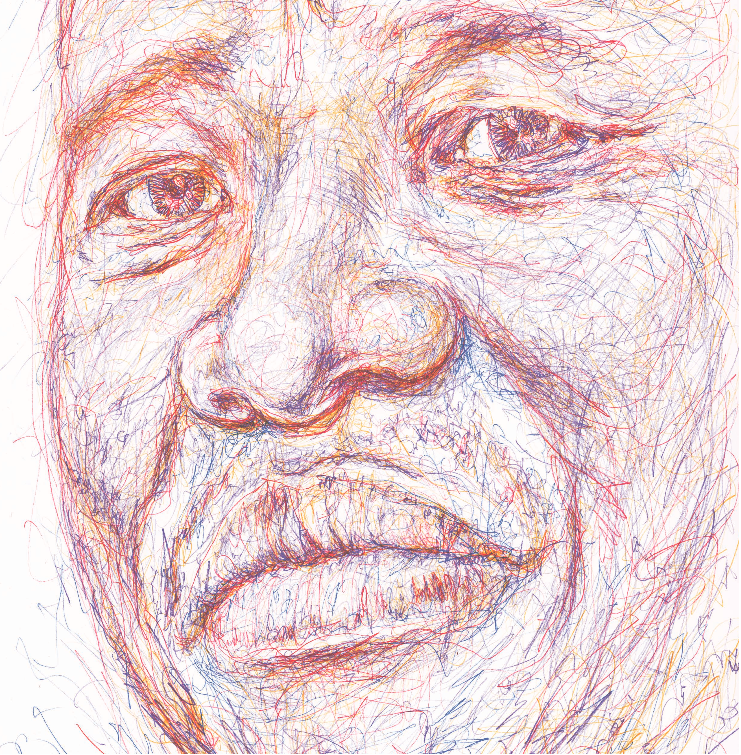

Gegründet wurde das FEMUA 2008 von Salif Traoré alias A’Salfo, Kopf der lokalen Superstars Magic System und vor 41 Jahren selbst in Anoumabo geboren. Er wollte seiner Heimat etwas zurückgeben. Mit den Einnahmen baut er deshalb jedes Jahr eine neue Schule im Viertel, er lässt Krankenhäuser restaurieren, spendet an Waisenhäuser. Von der Köchin bis zum Sicherheitsmann gibt er mehr als 300 Anoumaboern einmal im Jahr gut bezahlte Jobs. Wirklich alle, die man fragt, bestätigen, A’Salfo sei ein absolut korrekter Typ. Keine Korruption, kein Gemauschel. Er selbst sitzt in einem dieser eiskalt runtergekühlten Räume, die in der Hitze Afrikas Luxus signalisieren, und betont trotz seines präsidialen Habitus, dass er nie in die Politik wechseln werde: „Als Sozialaktivist und auch als Sänger kann ich doch viel mehr erreichen.“

Geboren wurde das FEMUA einst an einer staubigen T-Kreuzung mitten in Anoumabo, gegenüber einer Kirche mit verschnörkeltem Gitterzaun. Hier stand einmal im Jahr die Bühne, die Menschen drängten sich in den Straßen. Inzwischen ist das Festival auf ein weitläufiges Sportgelände umgezogen. Zu oft sind in den vergangenen Jahren in Côte d’Ivoire Menschen bei Massenpaniken totgetrampelt worden. Die staubige Straßenecke heißt heute „Place Papa Wemba“. Hier starb am 24. April 2016 bei seinem FEMUA-Auftritt der gleichnamige König der kongolesischen Rumba mitten im Konzert. „Ein magischer Ort“, sagt A’Salfo. Denn in seiner Jugend hing er just an dieser Stelle im Schatten eines kleinen Giebelhäuschens mit seinen Kumpels ab und gründete die Band Magic System. Sie spielen Zouglou, ein Genre, das leichtgängigen afrikanischen Pop mit sozial und politisch engagierten Texten verbindet.

Der stets sozialkritische Zouglou ist eins von zwei Musikgenres, die zurzeit in Côte d’Ivoire um die Vorherrschaft rangeln. Das andere ist die Partymusik Coupé-Décalé, deren Texte meist aus Floskeln über Frauen, Luxussymbole und Party bestehen. Beide verkörpern jeweils eine Phase in der jüngeren Geschichte des Landes, das offiziell darum bittet, dass man seinen Namen nicht übersetzt. Beide wurden außerdem geboren in der größten und wichtigsten Stadt des Landes: Abidjan, 1898 von französischen Kolonialisten gegründet, heute knapp viereinhalb Millionen Einwohner. In der Metropole trifft eine beeindruckende Infrastruktur mit langen Brücken über die Lagune, Hafenbollwerken sowie mächtigen Über- und Unterführungen auf die bröckelnde Aufbruchshochhausarchitektur aus den Sechzigern und Siebzigern, die sich in vielen afrikanischen Großstädten findet.

Diese Architektur stammt aus der Boomzeit, als Côte d’Ivoire nach der Unabhängigkeit 1960 zunächst 20 Jahre lang aufblühte und sich zum ökonomischen und kulturellen Powerhouse des französisch- sprachigen Afrikas entwickelte. Noch heute ist das Land einer der weltgrößten Produzenten von Kakao und Kaffee. Der Vater des sogenannten ivorischen Wirtschaftswunders, Félix Houphouët-Boigny, war Staatspräsident von 1960 bis 1993 und weniger antiwestlich als andere afrikanische Unabhängigkeitspolitiker. Er blieb immer schön freundlich gegenüber der französischen Regierung, manche sagen auch: kriecherisch. Mit seinem Wirtschaftsliberalismus machte Houphouët-Boigny Abidjan zum, wie er vorgab, „Manhattan der Tropen“. Mondän, vibrierend vor Geld, offen für Tourismus und Einwanderung. Heute finden sich riesige Gastarbeiter_innencommunities aus umliegenden ärmeren Ländern wie Guinea, Liberia, Burkina Faso oder Mali in der Stadt. Mit dem Ende der langen Ära von Houphouët-Boigny verhedderte sich 1993 die Geschichte des einst so stabilen Landes, inklusive eines Umsturzes und zwei zäher, quasi ineinander übergehender Bürgerkriege von 2002 bis 2011.

Wer den Geburtsort von Zouglou besuchen will, muss eins der korallenroten Taxis von Anoumabo heranwinken, mit etwas Schauspielerei einen korrekten Preis aushandeln und dann über die General-de-Gaulle-Brücke aufs Festland fahren, in den wuseligen Stadtteil Yopougon. Hier donnert entlang der großen Straßen Zouglou aus den Boxen der Maquis, einer Mischung aus Open-Air-Trinkhalle, Imbissrestaurant und ohrenbetäubend lautem Musikclub, wo man auf Plastikstühlen und an Plastiktischen sitzt und lauwarmes „Ivoire“-Bier aus Eisbottichen trinkt. Nicht viel mehr sind auch die berühmtesten Zouglou-Clubs, etwa L’Internat: eine Baulücke mit Sandboden, darauf Tische, dazwischen Scheinwerfermasten, vorn eine große Bühne. Es gibt Bier und Snacks und eher gediegenen Tanz.

Zouglou entstand, als Ende der Achtziger die längst autoritär gewordene Herrschaft Houphouët-Boignys zu bröckeln begann. Studierende in Yopougon fingen an, für mehr Freiheit und Rechte zu protestieren. Schon vorher hatten sie zu den ein- fachen Rhythmen der traditionellen Alloukou-Musik Verse improvisiert, mit denen sie etwa bei Sportwettkämpfen ihre Hoch- schule anfeuerten. Als einer der ersten goss dann Didier Bilé mit seiner Band Les Parents Du Campus die Musik in eine feste Form: Zouglou. Immer mehr Zouglou-Musiker prangerten nun soziale und politische Missstände an. Arbeitslose und desillusionierte Jugendliche konnten erstmals ungeschminkt von den Problemen ihrer Familien oder Dörfer berichten: Verarmung, politische Unfreiheit, die Last traditioneller Familienstrukturen. Und das alles in Nouchi, einem Pidginfranzösisch mit vielen Worten aus lokalen Sprachen. Der Name Zouglou leitet sich ab von einem Ausdruck für „zusammengeschmissen wie Müll“. Bis Ende der Neunziger war dies die erfolgreichste Musik des Landes.

Heute muss die etwas in die Jahre gekommene Protestmusik um Popularität kämpfen. Ihre aktuelle Generation sitzt auf der Terrasse des edlen Novotels Plateau, wo Afrika draußen bleibt hinter Stacheldraht und Mauern, Metalldetektoren und Sicherheitsschleusen. Es ist jene Art Europäer- und Oberklassefestung, die Al-Qaida in der Region gern ins Visier nimmt. Zwischen alten Bäumen voller Lampions und mit Blick auf die Lagune sind in dieser tropischen Nacht Zokora, Saî Saî, Isso und Prométhé, vier Männer um die 30, neben dem Hotelpersonal fast die einzigen Dunkelhäutigen. Zusammen sind sie die Band Révolution, 2008 gegründet in Yopougon, die natürlich auch schon beim FEMUA- Festival gespielt hat. „Zouglou ist unsere Kultur“, sagt Leadsänger Prométhé. „Die Inhalte sind für uns essenziell.“

Révolution wollen allerdings keine zu direkten politischen Botschaften mehr, sondern lieber über universale Angelegenheiten singen, wie in ihrem Hit „Je Bois Plus“, der die Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums thematisiert. Jüngere Zouglou-Musiker sind vorsichtig geworden angesichts der verworrenen politischen Lage im Land. Sie wollen sich nicht von einer Seite vereinnahmen lassen – auch weil sie, wenn diese Seite am Ende unter- liegt, auf dem Abstellgleis landen. Gegen Coupé-Décalé, die Konkurrenz, die Zouglou zurzeit viel Geld und Aufmerksamkeit entzieht, haben Révolution allerdings nichts einzuwenden. Das sei wie Yin und Yang. „Diese Musik ist in einem bestimmten Moment unserer Geschichte entstanden“, sagt Prométhé: „Alles hat seinen Platz.“

„Das Leben hier ist nicht leicht. Die Leute wollen diesen Umstand auch mal vergessen.“

— Shado Chris, Coupé-Décalé-Superstar

Der offizielle „Boss Playa“ des Coupé-Décalé wohnt im Grünen, im schicken Stadtteil Reviera-M’Pouto. Hier residiert auch der ivorische Präsident Alassane Ouattara, beschützt von finster dreinblickenden Soldaten mit dreibeinigen MGs. Auf Fotos inszeniert sich der Produzent, Sänger und Rapper Shado Chris, dessen Spitzname „Boss Playa“ lautet, gern als Gangster, mit Sonnenbrille und mürrischer Visage. Das macht man so in seinem Metier. Hinter den hohen Mauern seines Hauses entpuppt sich Christian Marc-Alexandre Djerianeme Fale dann aber als netter Kerl mit jungenhaftem Grinsen und schlenkernden Armen, in Jeans und schwarzen Lederstiefeletten, die blondierten Dreadlocks hochgesteckt, die Seiten ausrasiert. Sein Studio liegt direkt neben seiner großen Villa, in der auch seine Schwestern samt Kindern wohnen – ein kleines Zimmer mit altem Computer, Mischpult, ein paar Synthesizern, in der Ecke eine Gesangskabine, an den Wänden Eierkartons und das hand-gemalte dreieckige Logo seiner Plattenfirma Aura Corp. Hier hat der 30-Jährige zahlreiche Hits produziert, unter anderem für die ivorischen Coupé-Décalé-Trap-Superstars Kiff No Beat.

Der Sommer 2002 hat auch für Shado Chris alles verändert. Damals war Côte d’Ivoire gerade in den Bürgerkrieg gerutscht. In Pariser Clubs wie dem Atlantis oder dem Nelson entstand unter den Ivorern, die nach Frankreich geflüchtet waren, eine neue Musik. Eine Handvoll Leute, die sich Namen wie Douk Saga, Lino Versace oder Solo Béton gaben, warf im Nacht- leben mit Geld um sich. Es ist nie ganz geklärt worden, wie die Jet Set genannte Gang überhaupt an diesen Wohlstand gelangt war. Jedenfalls verweigerten sich ihre Mitglieder Tristesse und Armut, sie trugen teure Kleidung und tranken teure Getränke. Bei ihren Selbstinszenierungen schufen sie quasi nebenbei einen neuen Tanzstil – und in der Folge ein neues Musikgenre, Coupé-Décalé, das Elemente von Zouglou mit Hip-Hop verbindet.

Schon der Name dieser neuen Musik sprach Bände. „Couper“ bedeutet in der Umgangssprache Nouchi unter anderem „austricksen“, „décaler“ meint „abhauen“. Damit ist nach allgemeinem Verständnis das Abzocken von Europäern gemeint – mit dem Subtext: Vergeltung für die Kolonialzeit. Dazu kommt noch „travailler“, was hier nicht ehrbare Arbeit bedeutet, sondern Geld raushauen. Schnell verbreitete sich dieses neue Abfeiern von Luxus und Amüsement in der krisengeschüttelten Heimat Abidjan und darüber hinaus im Land, das dankbar war für Ablenkung. „Enjaillement“, sagt man hier: Spaß haben. Es ist wohl noch keine andere afrikanische Pop-Musik in der Diaspora entstanden und dann in ihrem Mutterland so erfolgreich geworden. Coupé-Décalé-Künstler wie DJ Arafat, DJ Serpent Noir oder Kedjevara DJ, die auch beim FEMUA-Festival auftreten, sind Megastars in Côte d’Ivoire.

Einige von ihnen hat Shado Chris lanciert, der zwar ein Diplom als Telekommunikationsingenieur in der Tasche hat, aber schon mit acht Jahren anfing, Klavier zu spielen und mit dem Computer seines Va- ters kleine Musikstückchen zusammenzufummeln. Noch zu Unizeiten entschied er sich für eine Karriere als Musiker und Musikproduzent. Das war nicht leicht zu akzeptieren für seine Eltern, die als Buchhalterin und ebenfalls Ingenieur arbeiteten. „Die Diskussionen waren heiß“, sagt Shado Chris und grinst. Heute lieben die Ivorer seine Produktionen auch deshalb, weil er Coupé-Décalé um Trap, Dancehall und Naija-Pop erweitert, das afrikaweit erfolgreiche Remmidemmi-Rap-Derivat aus Nigeria. Shado Chris mag Kendrick Lamar und Drake, Migos und Future. Er produziert inzwischen auch Musiker aus Mali oder Nigeria. „Ich habe etwas von Außen in die hiesige Musik geholt, und ich bringe unsere Musik nach draußen in die ganze Welt“, erklärt er. Klar gebe es in den Texten von Coupé-Décalé auch beleidigende Ausdrücke, ein bisschen Angeberei, dummes Gerede. „Aber es ist eben Spaßmusik“, sagt Shado Chris. „Das Leben hier ist nicht leicht. Die Leute wollen diesen Umstand auch mal vergessen.“

Mehr als 70 ethnische Gruppen mit jeweils eigener Kultur und Sprache leben in Côte d’Ivoire. Es gibt in der Bevölkerung ungefähr ebenso viele Muslim_innen aus dem ärmeren Norden am Rande der Sahelzone wie Christ_innen, die vor allem im wohlhabenderen Süden siedeln, wo auch Abidjan liegt. Der Umgang der Religionen miteinander ist betont kooperativ. Mehrmals schon standen bei Konflikten Imame Seite an Seite mit christlichen Priestern, Angehörige beider Religionen heiraten untereinander, und fast alle haben Verwandte im jeweils anderen Landesteil. Allerdings betreiben manche Politiker_innen in der in die Landesmitte geklotzten Retortenhauptstadt Yamoussoukro die Spaltung des Landes. Muslim_innen sollen jetzt gegen Christ_innen sein und andersrum. Eine rein machtpolitische Angelegenheit. Präsident Ouattara, der selbst Wurzeln im Norden hat, schafft es nur mit Mühe, die beiden Landeshälften zusammenzuhalten. 2020 finden die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Die Anspannung wächst.

Irgendwo in Abidjan steht derweil dieser Mann mitten auf der Straße. Er trägt ein dreieckiges Gewand aus goldener Isolierfolie und ist am ganzen Körper behängt mit Kruzifixen und Leuchtdioden. Eine golden blinkende Statuette, die mit ernstem Blick die Arme ausbreitet, als wolle sie den Menschen in den Wôrô-Wôrô-Sammeltaxis und den Gbaka-Minibussen, den endlosen Schlangen aus klapprigen Lastwagen und brandneuen SUVs um sich herum etwas mitteilen. Der Mann steht auf einem schmalen Streifen zwischen zwei Fahrbahnen. Den heranwogenden Autos hat er den Rücken zugedreht. Er blickt in Fahrtrichtung. Geradeaus liegt die Zukunft.