Wer einmal mit dem Flugzeug die Sahara überquert hat, der vergisst den Anblick nicht mehr: Sand, Staub, Steine bis zum Horizont, dazwischen schnurgerade Pisten und selten mal rätselhafte Muster im Boden, vielleicht menschlichen Ursprungs, vielleicht vom Wind geschliffen. Definitiv menschengemacht ist eins dieser Muster, das in der äußersten südöstlichen Ecke Mauretaniens in Westafrika zu sehen ist: das Flüchtlingscamp M’berra, eine riesige Ansammlung von Zelten und einfachen Ziegelbauten auf quadratischen Parzellen, die in die roten und beigen Sandschlieren ringsum ausfranst.

Zwischen 60.000 und 80.000 Menschen leben hier bei bis zu 50 Grad Hitze mitten im Nichts, die meisten von ihnen geflüchtet vor dem schwelenden Bürgerkrieg im nahen Mali, wo islamistische Extremisten, Milizen und verschiedene Volksgruppen um die Macht ringen. Das Camp ist die größte menschliche Siedlung in der gesamten Region. Während die Bewohnerinnen und Bewohner dieser aus dem Boden gestampften Stadt von der verlorenen Heimat träumen, arbeiten sie als Markthändlerinnen oder Automechaniker. Auch viele Musikerinnen und Musiker, die von Islamisten oft besonders brutal vertrieben wurden, sind im Camp versammelt.

Ausgerechnet an einem Ort, an dem mehrere Tausend Menschen unterschiedlichster Ethnien, entwurzelt und mitunter kriegstraumatisiert, in lebensfeindlicher Umgebung miteinander klarkommen müssen, ist darum eine lebendige Musikszene entstanden. Und gerade dort hat Musik eine besondere Funktion. Sie überbrückt – wie sonst vielleicht nur der Handel – die Grenzen zwischen den Kulturen, sorgt für ein bisschen Spaß und Abwechslung, verleiht Musizierenden wie auch Zuhörenden etwas Würde. So vielfältig wie die Bevölkerung ist dabei auch die Musik im Camp, vom Hip-Hop vor allem jüngerer Bewohner bis zu eher tradierten Stilen, die Geflüchtete von zu Hause im Gepäck mitgebracht haben.

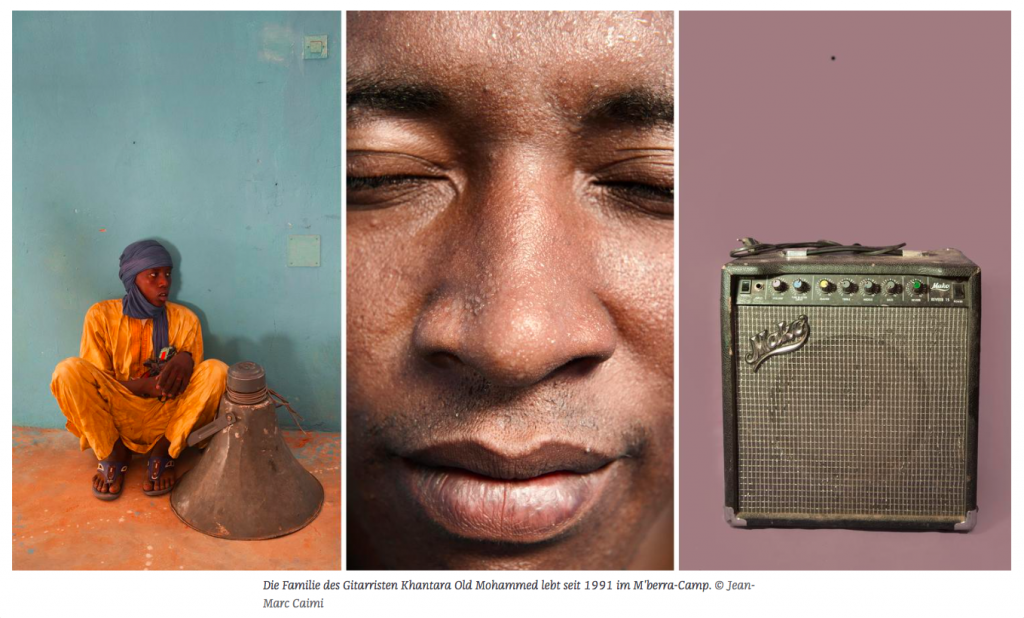

Wie das alles zusammen klingen kann, zeigt seit Kurzem ein Album mit dem schlichten Titel M’berra, das der Musiker Raffaele Constantino, der sich Khalab nennt, im Jahr 2021 zusammen mit dem M’berra Ensemble produziert hat. Und wie das aussieht, das lässt sich durch die Bilder des Fotografen Jean-Marc Caimi für das begleitende Fotoprojekt The Sound of Dunes nachvollziehen.

Constantino und Caimi kennen sich aus Rom, wo beide wohnen. Der Franzose Caimi, der lange auch für Musikmagazine fotografiert hat, ist beim Zoom-Interview enorm redelustig, der Italiener Constantino dagegen vor seinem Laptop kein Mann vieler Worte. Unter seinem Künstlernamen Khalab hat er auf mehreren Platten die Konvergenzen zwischen Musikgenres vom afrikanischen Kontinent und elektronischer Tanzmusik untersucht, dazu bereits mit jungen britischen Jazzgrößen wie Shabaka Hutchings oder Moses Boyd zusammengearbeitet.

Bei einem gemeinsamen Abendessen hatte ein Mitarbeiter der italienischen NGO Intersos, die in M’berra Bildungs- und Kulturprojekte betreibt, Khalab und Caimi von der lebendigen Musikszene dort erzählt. Beiden war sofort klar, dass sie sich das anhören und ansehen wollten. „Ich hatte kein Ziel, kein Anliegen“, sagt Khalab. „Ich wollte nur mit den Menschen dort Musik machen, damit wir uns auf diese Weise gegenseitig unsere Geschichten erzählen können.“ So landeten die beiden bald darauf mit einem kleinen Flugzeug aus der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott auf der Landepiste der Kleinstadt Bassikounou. Ein bewaffneter Konvoi brachte sie ins 15 Autominuten entfernte Camp.

Anspannung, sagt Khalab, das sei das Erste gewesen, was er bei der Ankunft gespürt habe. Wachen mit Schnellfeuergewehren beschützen die Menschen vor der Gewalt ringsum, denn immer wieder töten Islamisten oder Milizen Flüchtlinge, die draußen unterwegs sind. Drinnen jedoch ergab sich ein anderer Eindruck. „Es gibt dort viel Armut, klar“, sagt Caimi, „aber es ist auch ein Ort zum Leben und nicht nur zum Überleben. Menschen, die dort ankommen, atmen auf.“ Immer wieder sah der Fotograf im Beige-Ocker-Grau der Wüste das Grün kleiner Gärten aufblitzen, die Bewohnerinnen und Bewohner der Trockenheit abtrotzen, dazu leuchtende Farben wie das Blau des traditionellen Tuareg-Turbans Tagelmust, daneben die bunt gemusterten Boubous von Marktfrauen oder die knalligen Primärfarben von Fußballtrikots und Baseballcaps.

Weil in M’berra Zehntausende Menschen in Zelten nebeneinander leben, erstreckt sich das Camp über eine riesige Fläche. Nach und nach wachsen ihre zunächst improvisierten Unterkünfte zu festeren Strukturen, mit Anbauten aus Wellblech oder UN-blauen Plastikplanen. Holzzäune aus knorrigen Ästen von den wenigen Büschen und Bäumchen ringsum sollen vielerorts für etwas Privatheit sorgen. Nur die Schulen, Verwaltungsbauten und Sozialzentren in der Mitte des Camps sind aus rotbraunen Lehmziegeln errichtet: eine flüchtige Stadt.

Andererseits leben in M’berra schon seit zehn Jahren Menschen. Hier wurden Kinder geboren, vielleicht wandelt sich das Flüchtlingslager irgendwann zu einer dauerhaften Siedlung. „Trotzdem kannst du überall Nostalgie spüren“, sagt Caimi, „denn natürlich wollen die Menschen eigentlich zurück nach Hause.“

M’berra war entstanden mit dem sogenannten Azawad-Aufstand in Mali, als die im Lande unterdrückten Tuareg 2012 ihren eigenen Staat abspalten wollten. Die Rebellion wurde bald von Islamisten gekapert und hat sich inzwischen in einen fluiden Bürgerkrieg gewandelt. Viele Menschen flüchteten schon damals vor der Gewalt ins benachbarte Mauretanien, eines der ärmsten Länder der Welt. Sie schlugen ihre Zelte 60 Kilometer hinter der Grenze auf. Zwischenzeitlich waren einige von ihnen in die Heimat zurückgekehrt. Doch seit russische Söldner der Gruppe Wagner, einer paramilitärischen Organisation, in Malis Bürgerkrieg eingegriffen haben, kommen wieder mehr Menschen im Camp an.

Heute ist M’berra eins der größten Flüchtlingslager der Welt, hier leben Menschen mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen Zelt an Zelt. Menschen, die sich normalerweise vielleicht mal auf Märkten treffen und sich ansonsten in den Weiten der Sahara eher aus dem Weg gehen: malische Fulbe, arabische Hassania-Berber und die weitgehend nomadisch lebenden Kel Tamashek, was sich übersetzen lässt als „diejenigen, die Tamashek sprechen“. Außerhalb der Sahara sind sie bekannt als Tuareg.

Ihren ersten Tag in M’berra verbrachten der Musiker Khalab und der Fotograf Caimi ausschließlich damit, sich erst einmal bei allen Altvorderen vorzustellen, der Campleitung, den Armeekommandeuren, den Viertelvorstehern, den Köpfen der wichtigsten lokalen Familien und so weiter. „Ich wusste so ziemlich alles über die Musik meiner Gegenüber – nur um das gesamte Wissen dann wieder aus dem Fenster schmeißen zu können und einfach Musik miteinander zu machen“, sagt Khalab. Das sei wie im Fußball: Man müsse erst einmal zusammen auf dem Platz stehen, um wirklich zu verstehen, wie die anderen ticken.

Also baute der Musiker und Produzent in einer Ecke des örtlichen Kulturzentrums, einem einfachen Haus in der Mitte des Camps, ein improvisiertes Studio auf. Dafür hatte er zu Hause ausschließlich batteriebetriebene Geräte eingepackt, denn Elektrizität liefern in M’berra nur an wenigen Stellen Solaranlagen oder Generatoren. Hier spielte Khalab endlose Jamsessions mit Gästen, die teils mit traditionellen Instrumenten angerückt waren, etwa der einsaitigen Imzad-Fiedel oder der Banjo-ähnlichen Tehardent-Laute, aber auch mit E-Gitarren samt batteriebetriebenen Miniverstärkern. Das westliche Instrument hatten Tuareg Ende der Sechzigerjahre in Trainingscamps des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi kennengelernt, seither gehört es zum festen Inventar ihrer Musik.

Bei diesen Jamsessions kristallisierte sich irgendwann das M’berra Ensemble heraus, eine echte Band, deren Musik Khalab schließlich aufnahm und produzierte. Zu den 14 Mitgliedern zählen Hassania-Berber ebenso wie Tuareg, von denen einige vor ihrer Flucht sogar in bekannteren Gruppen wie Tartit, Tafalawist oder Imarhan Timbuktu gespielt hatten. Abwechselnd oder gemeinsam singen sie auf den Aufnahmen von der alten, verlorenen Heimat und von ihrer Zukunft, vom Krieg und natürlich auch von ewig menschlichen Themen wie der Liebe oder dem Erwachsenwerden.

Die Aufnahmen ergänzte Khalab noch um alltägliche Sounds aus dem Camp, etwa Marktpalaver unter einem Baum, Rezitationen von Koranversen, das Klingeln von tanzenden Glocken am Hals umherstreifender Ziegen. Dazu kommen umsichtig eingesetzte elektronische Beats und Effekte. Das Ergebnis sind Aufnahmen, so karg und geräumig wie die Wüste rings um das Camp, mit trockenen, psychedelischen Gitarrenriffs, stoischen Basslines, auch mal unbegleitetem Gesang samt frenetischem Händeklatschen und knirschenden, sandigen Synthesizerflächen.

„Khalabs elektronische Musik ist so fern, so fremd“, sagt Fadimata Wallet Oumar, die unter dem Namen Disco auch bekannt ist als Anführerin der Tuareg-Band Tartit. „Aber zugleich ist sie so gut abgestimmt auf unsere Stimmen, unsere Lieder, unsere Instrumente. Das Mischen musikalischer Genres wird unsere Tradition lebendig halten.“ Der Produzent Khalab selbst erinnert sich an den Kommentar eines jüngeren Tuareg-Musikers, der ihm gesagt habe, diese Musik sei sehr nah an den ursprünglichen Traditionen. Und das auch wegen ihrer Form einer dynamischen Collage, in der Rhythmen auftauchen und wieder verschwinden wie vom Wind geblasene Wellenmuster im Sand; in der Musikerinnen und Musiker wie bei einer kollektiven Meditation am Lagerfeuer minutenlang dasselbe Riff spielen, ohne Harmoniewechsel, ohne Unterbrechungen.

Solche Stücke sind das Gegenteil eines dreieinhalb Minuten langen Radiosongs mit Strophe und Refrain, der ja eine Erfindung der Popkultur des Globalen Nordens ist. „Aber diese Musik ist nicht echt, sie ist nicht die Wahrheit. Das Konzept Realität ist langweilig für mich“, sagt Khalab in einem seltenen Moment von Redseligkeit. „Die Musik ist meine Idee unseres gemeinsamen Sounds. Tradition oder Religion oder kulturelle Wurzeln – meine und die der anderen Musiker – waren mir allesamt komplett egal. Man muss die Ursprünge kennen und sie dann vergessen. Das ist der einzige Weg.“

„Doku-Fiktion“ nennt der Produzent diese Herangehensweise. Nur so habe er seinen Mitmusikerinnen und -musikern gerecht werden können. „Sie wollen nicht ‚entdeckt‘ werden oder mildtätige Hilfe, sie wollen einfach nur als kreative Individuen wahrgenommen werden“, sagt Khalab. Genau das leistet auch der Fotograf Jean-Marc Caimi mit den begleitenden Fotos, präzise inszenierten Porträtaufnahmen, auf denen die Fotografierten ihre besten Sachen tragen, elegante, leuchtende Kleidung, dazu oft Schmuck, und stolz natürlich auch E-Gitarren und Verstärker vorzeigen. Es sind keine gesichtslosen, leidenden Geflüchtete, sondern Charaktere mit Anmut, Würde und Schaffenskraft.

„Wenn man heute die Aufmerksamkeit des internationalen Publikums auf so etwas wie das Flüchtlingscamp M’berra richten möchte, dann muss man ihm etwas anderes erzählen als die Geschichte von Leid und Schmerz, die es leider schon so oft gehört hat“, sagt Caimi über seine Fotos. Khalab fügt hinzu: „Das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit ist ein Dokument, das beweist, dass diese Menschen real sind.“ In M’berra spielt die Band bis heute weiter zusammen, plant sogar schon internationale Tourneen. Die flüchtige Stadt mitten in der Sahara, die Flugreisende beim Blick aus ihrem Kabinenfenster sehen können, wächst und wächst derweil weiter in den Wüstensand hinein.

Alle Bilder © Jean-Marc Caimi

Das Album „M’berra“ von Khalab & M’berra Ensemble ist bei Real World erschienen.

Die Fotoausstellung „The Sound of Dunes“ ist seit dem 5. Dezember 2022 in der Galerie Musa in Turin zu sehen.

Bildredaktion: Tina Ahrens